レビュー

Rapha

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

UCIがイエローカード導入、無線使用の制限、3kmルール変更、タイム計測方法の変更を発表

今年もこれまでのロードレースで選手の安全確保という点が議論になることが多い。コース整備のあり方、危険情報の共有、フックレスリムとチューブレス、観客のあり方などがそれらの例だ。

UCIも最近SafeRという制度を導入し、選手の安全性向上について新しい方策を導入しつつある。そんな中で、正式にUCIからいくつかの新しい安全向上策が発表された。

情報源:The UCI introduces new measures to promote safety at road races

まず今回UCIが発表した新しい4つの安全対策とは次のものだ。

これら4つはすべて今後テスト期間が設けられ、そこでのテスト結果を受けて修正され来年以降正式に導入されることとなる。

まずイエローカードについては今年の8月1日から男女のレース双方でテストとして導入され、今年いっぱいまでかけてテストされる。

そのテスト結果から少し修正されたりして2025年1月1日から本格的に選手のイエローカードデータがUCIによって記録されていく。

イエローカードは1枚もらったからといってすぐに罰金や出場禁止といった実体的な制裁を直接課すものではなく、レース中に不適切な走り方や行動をした選手、チームスタッフ、モトバイクなどなどの名前をレース後に公表することで、心理的にプレッシャーを与えて不適切な行動を思いとどまらせるよう働きかけるものだ。

また既存の罰金や出場禁止処分などの制裁と併用・併存して使うことも可能だ。したがってイエローカードをもらったうえに罰金なども課せられることもあり得る。

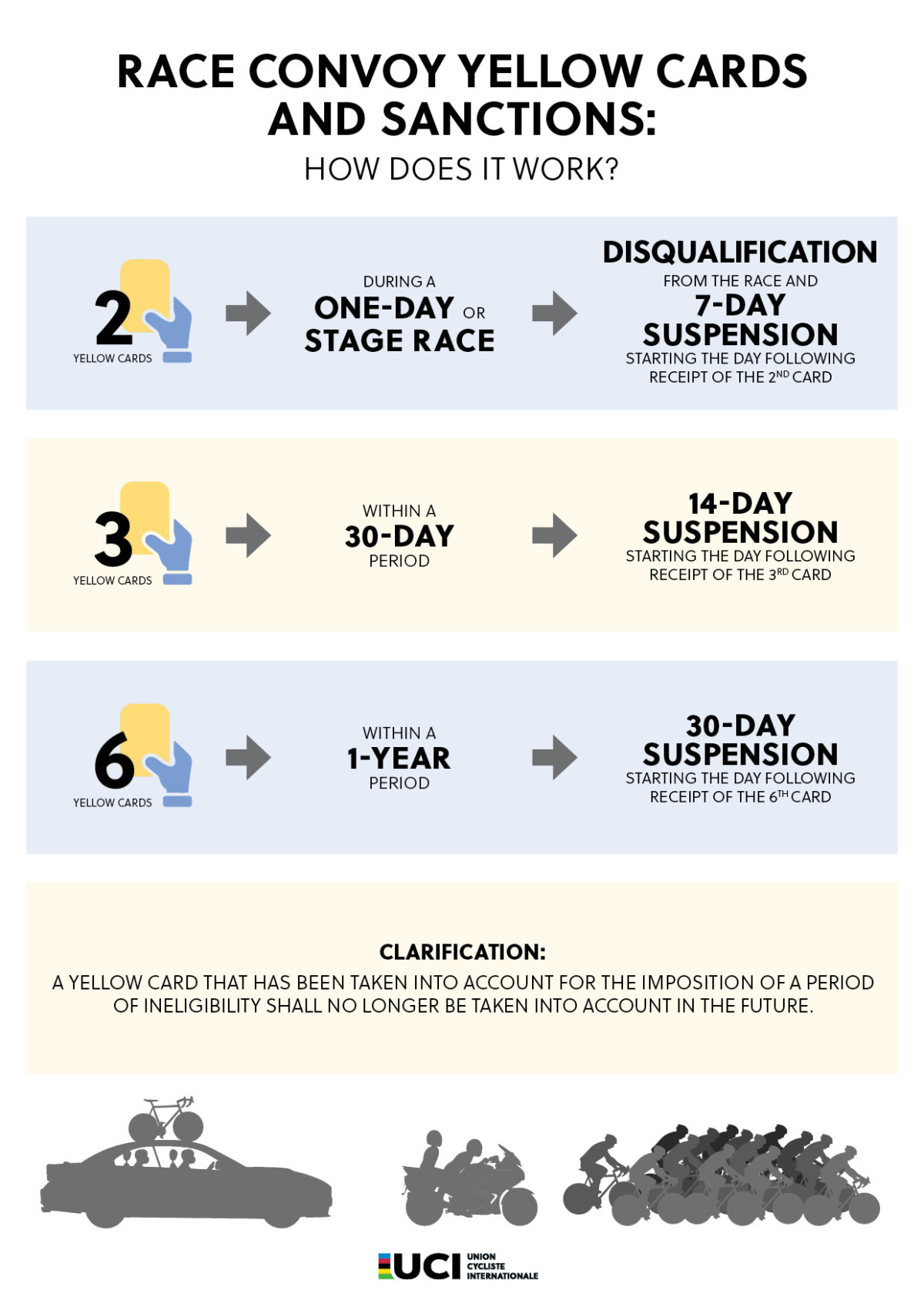

このイエローカードはあらかじめ設定された一定期間にわたりもらった数が記録され、その枚数に応じて実体的な制裁、すなわちレース失格や出場禁止処分が課せられることになっている。カードの枚数とそれに対応する制裁については以下の画像を見て欲しい。「DISQUALIFICATION」がレース失格、「SUSPENSION」が一定期間の出場禁止処分だ。

あくまでイエローカードは決められた一定期間内を対象とするもので、たとえば来年2025年をその計算対象期間とすると、2025年間に何枚もらったという事実はあくまで2025年だけに効果をもち、その翌年である2026年のレースでの制裁などには考慮されないし影響しない。設定された対象期間がすぎれば一度ゼロ枚に戻るという感じだ。

UCIのSafeR内の議論でチーム無線のイヤフォン使用は次のようなリスクがあると結論づけられた。

ただ無線使用を制限するだけでは問題も多い。そこでUCIとしては代替手段を考えている。しかしそれがどのようなものなるのかはまだ未定。1つの案としては、たとえば1つの例として、イヤフォンを使える選手を各チームごと2名程度に絞るというのが提案されている。

この無線使用制限は今後の今年のいくつかのステージレースとワンデイレースでその効果を検証すべくテストされる。結果が良好となれば来年以降本格的に全面的に導入されることとなるだろう。ただ今後のどのレースでテストされるのか、その対象レースはまだ不明だ。今後の発表待ちとなる。

UCI規則のarticle 2.6. 027で規定されている3kmルール(別名スプリントゾーン)について修正が入る。これまではその対象距離が最大3kmだったが最大5kmに拡大されるのだ。

3kmルールについてはロードレースファンの皆様には改めて説明する必要ないだろうが、いちおう簡単に言っておくと、これまでゴール前3kmで落車などの事故が起こりそれに巻き込まれた場合、その巻き込まれた選手らはみんな同じタイムでゴールした扱いになるというルールだ。

こうしないとピュアスプリンターたちだけでなく、スプリンターではない総合系エースやクライマーたちが勝てる見込みもないのにゴール前に殺到することになり、200人の大集団がゴールラインに同時になだれ込み事故の発生の危険度が跳ね上がるからだ。

この3kmルールは2005年から導入されている。その前は最大1kmというルールだった。

上の3kmルールの修正と同じ文脈で、タイム計測方法の修正も入る。

これまでのルールを簡単にいえば、前方の選手と1秒以内ならば前方の選手と同じタイムでゴールしたとみなされていた。しかし、逆にいえば1秒より多くのタイム差がつけばそれは別のタイムとして計測されるというものだった。

だがこれには特例があり、2018年からは主催者側の要求にあわせて、明らかにメイン集団にいる選手については、「1秒以内」を「3秒以内」へ拡大する特例措置が認められていた。こうした特例措置が今回のルール改正で、原則へと統合される。

すなわち、明らかな逃げ集団以外は別として、メイン集団の選手については前方の選手と3秒以内ならその選手と同じタイムでゴールという扱いへ変更となる。

こうすることでステージレースにおけるスプリントステージで、スプリンターのチーム以外の総合系チームでもこれまでより余裕をもってゴールに向かうことができるといわけだ。ゴール前の危険性を減らせるという効果を期待できる。